编辑 | 虞尔湖

出品 | 潮起网「于见专栏」

当2023年春季广交会上,一张搭载生命体征监测功能的智能电动床,引来专业买家驻足。这款单价超过5000美元的产品,出自中国智能睡眠设备龙头麒盛科技之手。

当市场还在热议华为问界与特斯拉的智能座舱之争时,智能睡眠赛道已悄然形成千亿级市场规模。

据艾瑞咨询数据显示,全球智能睡眠产品市场规模预计在2025年突破500亿美元,年复合增长率达18.7%。这也意味着,麒盛科技押注的,是一个巨大的蓝海市场。

不过,这家占据全球1/3电动床市场份额的隐形冠军,正面临增长动能切换的深层危机。不仅股价不再停留在高位,如今与2021年超过26元/股的价格相差甚远,而且库存压力正在成为其潜在的发展问题。

这种反差折射出代工模式的增长悖论:当企业将产能优势发挥到极致时,往往陷入“规模不经济”的怪圈。

据分析,麒盛科技的核心业务正处于从“现金牛”向“瘦狗”过渡的危险区间。而当行业逐渐走向成熟,过去炙手可热的麒盛科技,也开始面临发展障碍。

品牌化受阻:从幕后到台前的三重障碍

在智能睡眠设备这片蓝海中,麒盛科技的崛起颇具传奇色彩。自2005年研发出首套智能电动床系统以来,该公司通过绑定国际品牌,连续5年稳坐电动床出口量全球第一宝座。

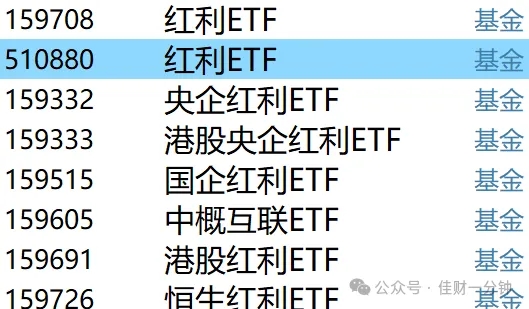

据了解,麒盛科技的市场主要在海外,2021年-2023年上半年,麒盛科技的境外主营业务收入分别27.54亿元、24.79亿元、13.93亿元,占同期主营业务收入的比例分别为95.58%、94.43%及94.31%。

而在国内市场,麒盛科技同样占据了非常重要的一席之地。

不过,不容忽视的是,麒盛科技从幕后提供智能睡眠设备技术到通过自主品牌谋发展,并非一帆风顺,而是面临多重拦路虎。

首先,麒盛科技的代工依赖症与品牌价值释放,依然存在着巨大挑战。据麒盛科技的财务数据,2018-2022年其自主品牌收入占比一直不高,其盈利能力甚至至今依然受到严重影响。

例如,麒盛科技最新财报数据显示,公司2024年前三季度营业收入22.2元,同比减少6.87%,而归属上市公司股东的净利润1.51元,同比减少19.02%。盈利能力下滑,十分明显。

财报数据显示,2022-2023年,其研发费用率不及5%,低于Sleep Number,甚至不及慕思股份的三分之一。

而且,当慕思通过“洋老头”广告树立高端形象时,麒盛科技在国内品牌认知度调研中,却仅列第八位。很显然,这种战略失衡正在吞噬其转型势能。

较为残酷的数据是,天猫旗舰店畅销单品月销仅百余件,不及传统寝具品牌的零头。

其次,国内市场开拓的结构性矛盾,也日渐凸显。面对海外市场波动,麒盛科技将目光转向国内,但三年试水的结果也非常残酷,可谓收效甚微。境内收入甚至不升反降。

除此以外,大客户依赖也是麒盛科技一直存在的发展隐忧。公开数据显示,2022年、2023年、2024年1-6月,麒盛科技前五大客户的销售收入分别为18.8亿元、21.15亿元、9.62亿元,占主营业务收入的比例分别为73.86%、70.60%、68.40%。

而且,各报告期公司第一大客户均为Tempur Sealy International,Inc.,公司对其销售收入的占比分别为47.65%、47.16%、46.31%,单一客户销售占比较高。

与此同时,依赖境外市场的麒盛科技,也因为中外睡眠文化差异而给其发展带来了障碍。相关数据显示,北美电动床渗透率已达14%,而中国不足0.3%。

因此,当麒盛科技试图以智能健康概念破局,其6000-30000元定价区间与传统寝具3000-8000元主力价格带相比,也存在着巨大的断层,直接影响消费者的购买决策,麒盛科技产品的销量。

再次,在渠道建设方面,麒盛科技也亟需突破。财报数据显示,截至2023年6月,国内门店不足200家,70%集中在一二线城市。对比慕思超1500家线下网点的密度,麒盛在三四线市场的空白使其错失下沉机遇。

在这样的行业背景之下,消费者的教育成本,也成为了麒盛科技的负担。据《2023中国睡眠消费白皮书》,76%的受访者甚至认为,智能床属于“伪需求”,价格敏感度指数达8.2(满分10)。

由此可见,麒盛科技从代工制造到自主品牌的发展路径,正在遭遇各种挑战。从幕后到台前,也难言一帆风顺。

产业变革期:技术护城河面临双重侵蚀

在产业变革期,麒盛科技还面临护城河不够深,内部科技含量不足、外部竞争压力巨大等多重挑战。一方面,跨界竞争者的降维打击,让麒盛科技面临竞争挑战。

据观察,智能睡眠赛道正演变为科技巨头的竞技场。例如,华为Hilink生态已接入8家床垫企业,小米生态链企业趣睡科技推出支持米家联动的电动床。而这些闯入者带来渠道和流量优势,更在构建智能家居场景闭环。

反观麒盛科技,其传感器技术正遭遇挑战:2022年研发投入1.8亿元,约为华为该领域投入的1/20;专利构成中实用新型占比62%,发明专利不足30%。

另一方面,医疗器械巨头的入场更具威胁。美国ResMed推出的睡眠呼吸暂停治疗床垫,通过FDA认证打入医疗市场,2022年相关产品营收增长42%。

而麒盛科技与北京协和医院合作的睡眠监测项目,三年间尚未形成规模化营收。在医疗级产品认证上的滞后,可能使其错失百亿级睡眠医疗市场。

除此以外,供应链成本困局与价值重构,也是麒盛科技需要直面的挑战之一。

2023年一季报显示,公司综合毛利率同比下滑4.3%至29.1%。核心部件电动推杆60%依赖德国礼海等进口供应商,俄乌冲突导致的铝合金价格上涨,使单套驱动系统成本增加12%。

而产业价值链的重构,也在加剧麒盛科技的危机:上游的华锐精密推出自有品牌智能床,下游的顾家家居通过并购进入电机领域。

值得一提的是,重资产模式正在成为其发展掣肘。例如,15万平米智能工厂在订单波动时转为负担,固定资产占总资产比达38%,显著高于喜临门(28%)。存货周转天数112天,较行业均值多出40天,库存减值风险高企。

从制造思维到生态思维跃迁,麒盛科技面临多重拦路虎

实际上,麒盛科技的更大挑战在于,如何实现从制造思维到生态思维的跃迁。据了解,借鉴Shein的柔性供应链体系,麒盛科技将订单响应周期从45天压缩至30天以内。通过物联网技术改造生产线,使产能切换效率提升40%,与宁波港合作建设前置仓,降低海运周期的不确定性。

与此同时,医疗健康场景的突破,也是麒盛科技的未来挑战所在。据报道,麒盛科技正在加快医疗级产品认证,2023年已提交3项二类医疗器械注册申请。而且,其与泰康保险合作推出”睡眠健康+养老保险“套餐,切入银发经济市场。

而在北京、上海三甲医院建立睡眠诊疗中心,积累临床数据反哺研发。包括与华为、小米达成协议接入IoT平台,将睡眠数据与智能家居联动。开发订阅制睡眠优化服务,参考Sleep Number的AI教练模式(200万用户贡献28%收入)。投资脑电波监测初创企业,布局下一代非接触式传感技术。

只是,智能睡眠赛道的竞赛,已经从过去产品层面的竞争,走向了生态系统之争。当慕思的脑电波助眠系统进入临床阶段,Sleep Number的AI教练用户突破200万,留给麒盛科技的时间窗口正在收窄。这家代工巨头需要完成的不仅是产品智能化升级,更是从“制造基因”到“服务基因”的组织嬗变。

除此以外,客户需求的深度挖掘与精准满足也是一大难题。以往,制造思维聚焦于产品的生产与交付,对客户需求的理解相对浅层次。而生态思维要求企业深入洞察客户在睡眠场景中的全方位需求,从睡眠监测、健康管理到个性化睡眠体验等。

虽然麒盛科技在智能床产品上积累了一定技术优势,能够监测心率、呼吸率等生理体征,但如何将这些数据转化为对客户有实际价值的服务,如何提供个性化的睡眠改善方案,仍需深入探索。

此外,不同客户群体对智能睡眠产品的需求差异显著,年轻消费者可能更注重产品的科技感与智能化交互体验,而老年消费者则更关注产品的健康功能与使用便捷性。麒盛科技需要建立一套精准的客户需求洞察机制,以满足多样化的市场需求。

而在市场开拓以外,技术融合与创新的压力同样不容小觑。生态思维下的智能睡眠产业,涉及到物联网、大数据、人工智能、生物科技等多领域技术的深度融合。

虽然麒盛科技在智能床制造技术方面有一定基础,但在跨领域技术整合上存在短板。例如,在将生物科技与睡眠监测技术结合,实现对睡眠者身体机能更精准的分析与干预方面,面临技术攻关难题。同时,技术创新需要持续且大量的资金投入与人才支持。

而且,在研发投入上,尽管麒盛科技不断增加研发费用,但与科技巨头相比,资金实力仍显不足。而在人才方面,既懂智能硬件制造又熟悉多领域前沿技术的复合型人才匮乏,这在很大程度上制约了其技术融合与创新的速度。

历史经验表明,代工企业转型成功率不足5%。但智能家居时代提供了新机遇——据IDC预测,2025年全球智能家居设备交互量将达日均300亿次。由此可见,麒盛科技向自主品牌转型,依然存在诸多变数。

结语

虽然麒盛科技意识到了转型变革的迫切性,但是其能否将硬件制造优势转化为数据服务能力,也将决定麒盛科技能否跨越中等规模陷阱。

而这场转型战役的胜负,或许就藏在每个消费者夜晚8小时的睡眠数据中。期待麒盛科技成为代工企业转型的幸运儿。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......